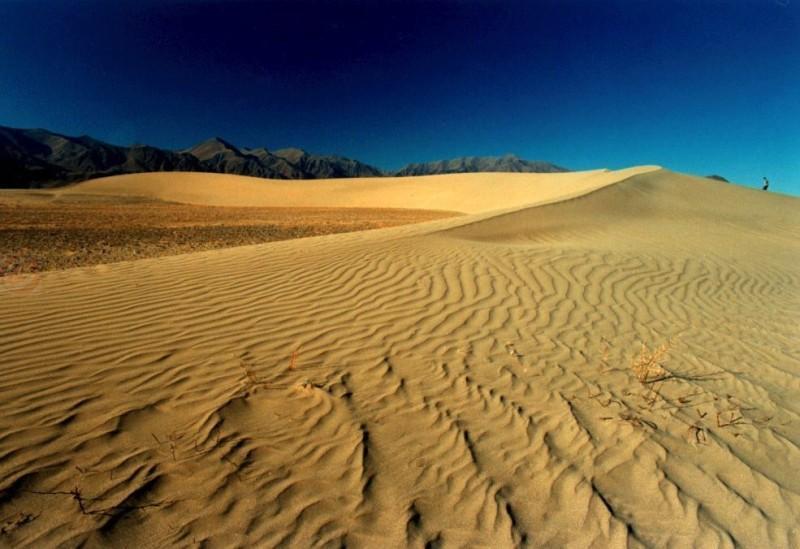

戈壁沙漠

??戈壁沙漠是世界上巨大的荒漠與半荒漠地區(qū)之一,綿亙?cè)?/span>中亞浩瀚的大地,跨越蒙古和中國(guó)廣袤的空間。戈壁多數(shù)地區(qū)不是沙漠而是裸巖。戈壁(蒙古語(yǔ):Говь),在蒙古語(yǔ)中有沙漠、礫石荒漠、干旱的地方等意思。“戈壁灘”“戈壁沙漠”。

概述簡(jiǎn)介 編輯本段

戈壁

戈壁(Gobi),亦稱(chēng)戈壁沙漠(Gobi Desert),是世界上巨大的荒漠與半荒漠地區(qū)之一,綿亙?cè)谥衼喓棋拇蟮兀缭矫晒藕椭袊?guó)廣袤的空間。戈壁多數(shù)地區(qū)不是沙漠而是裸巖。向北可達(dá)阿爾泰山和杭愛(ài)山,向東可達(dá)大興安嶺,而向南可達(dá)北山山脈。

從戈壁東界算起,向西1600千米之外為新疆地區(qū),是一個(gè)被南面的西藏高原和北面的天山山脈所包圍的巨大盆地。這一荒漠占據(jù)一長(zhǎng)1609千米、寬483-966千米的廣闊弧形地帶,面積約為130萬(wàn)平方千米。戈壁的界限北抵阿爾泰山和杭愛(ài)山;東接大興安嶺西緣;南至阿爾金山、北山和陰山;西達(dá)東天山。中文“戈壁”僅指礫質(zhì)、石質(zhì)荒漠,半荒漠平地,而“沙漠”則僅指荒漠、半荒漠和干草原地沙地。

分布范圍 編輯本段

中國(guó)的戈壁廣泛分布于溫都爾廟—百靈廟—鄂托克旗—鹽池一線以西北的廣大荒漠、半荒漠平地,總面積約45.5萬(wàn)平方千米。茫茫戈壁灘上布滿粗砂、礫石,踏在上面,沙沙作響。

中國(guó)幾個(gè)主要的、大的沙漠和沙地主要位于新疆、內(nèi)蒙古、甘肅和寧夏等地,沙漠(包括沙丘和風(fēng)蝕土地)總面積為71.29萬(wàn)平方千米,戈壁總面積為56.95萬(wàn)平方千米,占全國(guó)面積的13.36%,其中新疆沙漠總面積為42.0萬(wàn)平方千米,戈壁面積為29.3萬(wàn)平方千米,位居全國(guó)沙漠和戈壁面積的首位。

地域特點(diǎn) 編輯本段

終年少雨或無(wú)雨,年降水量一般少于250毫米,降水為陣性,愈向荒漠中心愈少。氣溫、地溫的日較差和年較差大,多晴天,日照時(shí)間長(zhǎng)。

風(fēng)沙活動(dòng)頻繁,地表干燥,裸露,沙礫易被吹揚(yáng),常形成沙暴,冬季更多。荒漠中在水源較充足地區(qū)會(huì)出現(xiàn)綠洲,具有獨(dú)特的生態(tài)環(huán)境利于生活與生產(chǎn)。

形成原因 編輯本段

戈壁

這些地帶表面沉積的砂巖、粉砂質(zhì)泥巖以及砂礫巖等比較疏松的巖體在太陽(yáng)和風(fēng)的作用下,不斷被風(fēng)化剝蝕,變成大量碎屑物質(zhì)。

這些大小混雜的碎屑物質(zhì)從山上崩解下來(lái),開(kāi)始在山腳下堆積起來(lái)。在洪水的作用下,被沖到較遠(yuǎn)的山麓地帶,形成大面積的洪積平原。

每當(dāng)干燥季節(jié),在大風(fēng)的作用下洪積平原上的碎屑物質(zhì)中的細(xì)砂和塵土被吹到天空中,其中塵土被吹到千里外的地區(qū),形成了黃土高原;而那些細(xì)砂則被風(fēng)攜帶到附近,形成沙漠。粒徑比較大的礫石,則被留在原地了,就形成了如今的戈壁灘地貌了。

戈壁是粗砂、礫石覆蓋在硬土層上的荒漠地形。按成因礫質(zhì)戈壁可分為風(fēng)化的、水成的和風(fēng)成的三種。

其形成主要原因是因洪水沖積而成。

當(dāng)發(fā)洪水,特別是山區(qū)發(fā)洪水時(shí),由于出山洪水能量的逐漸減弱,在洪水沖擊地區(qū)形成如下地貌特征:大塊的巖石堆積在離山體最近的山口處,巖石向山外依次變小;

隨后出現(xiàn)的就是拳頭大小到指頭大小的巖石。由于長(zhǎng)年累月日曬、雨淋和大風(fēng)的剝蝕,棱角都逐漸磨圓,變成了我們所說(shuō)的石頭(學(xué)名叫礫石)。這樣,戈壁灘也就形成了。

而那些更加細(xì)小的砂和泥則被沖積、漂浮得更遠(yuǎn),形成了更遠(yuǎn)處的大沙漠。

戈壁是荒漠的一個(gè)類(lèi)型。即地勢(shì)起伏平緩、地面覆蓋大片礫石的荒漠。來(lái)自蒙古語(yǔ)。蒙古語(yǔ)稱(chēng)礫石質(zhì)荒漠為戈壁。戈壁地面因細(xì)紗已被風(fēng)刮走,剩下礫石鋪蓋,因而有礫質(zhì)荒漠和石質(zhì)荒漠的區(qū)別。蒙古人稱(chēng)沙漠地區(qū),這種地區(qū)盡是沙子和石塊,地面上缺水,植物稀少。

主要類(lèi)型 編輯本段

戈壁

如馬鬃山、雅布賴山、賀蘭山、罕烏拉山、巴彥烏拉山的山前地帶,礫漠地表為礫石覆蓋,礫石大小不等,在石漠的外圍地帶面積廣大,強(qiáng)勁的風(fēng)力,將細(xì)小顆粒吹走,留下粗大的礫召,礫石多成為風(fēng)棱石,上覆蓋一層堅(jiān)硬光滑的黑褐色荒漠漆皮,以巖漠和礫漠組成的荒漠戈壁面積廣大,分布范圍只在阿拉善巴丹吉林、騰格里、烏蘭布和三大沙漠外圍。

戈壁可分為剝蝕(侵蝕)和堆積兩大類(lèi)型,并可再分為若干亞類(lèi)。各戈壁類(lèi)型分布往往由山地向兩側(cè)谷地或盆地作帶狀排列。

1.剝蝕(侵蝕)類(lèi)型

戈壁形成過(guò)程以剝蝕(侵蝕)作用為主,主要分布于內(nèi)蒙古高原中西部及其邊緣山地,為白堊紀(jì)以來(lái)連續(xù)聳起成陸,其后未經(jīng)海侵或劇烈地殼運(yùn)動(dòng)因而長(zhǎng)期處于剝蝕作用的地區(qū)。地面組成物質(zhì)較粗,地面起伏稍大,基巖時(shí)常裸露,礫石堆積很薄,水土資源貧乏,又可分為2個(gè)亞類(lèi):

剝蝕(侵蝕)石質(zhì)戈壁。作狹帶狀分布于馬鬃山等內(nèi)蒙古高原邊緣山地及其山前地帶,準(zhǔn)平原化現(xiàn)象顯著,地面幾乎全部為戈壁,而戈壁面上基本沒(méi)有或很少堆積物,因而大部分地方基巖裸露,山地基本削平,僅以零星殘丘存在。

地面平坦而略有起伏,侵蝕溝廣布。常流河缺乏,地下水位埋深10米以上。土壤瘠薄,以粗骨質(zhì)石膏棕色荒漠土和石膏灰棕荒漠土為主,植被極稀疏,覆被度不及1%-5%,以散生的紅砂、泡泡刺、勃氏麻黃、梭梭等為主。

剝蝕(侵蝕)—坡積—洪積粗礫戈壁。廣布于內(nèi)蒙古高原中西部,在馬鬃山、天山等山麓地帶也有狹帶狀分布。地面組成物質(zhì)以直徑2-20厘米粗礫為主,由坡積—洪積作用而成,帶棱角,分選作用和磨圓度不佳,一般堆積物厚度不到1米,其下即為削平的基巖;距山地愈遠(yuǎn),堆積物的顆粒愈細(xì),厚度也愈大,地面基本平坦,自山地向兩側(cè)逐漸傾斜,坡度一般為3-5度,侵蝕溝發(fā)達(dá),但常流河不多,地下水位深達(dá)10米以上。

土壤瘠薄,以礫質(zhì)灰棕荒漠土和棕鈣土為主。植被覆蓋度一般為1%-5%,以紅砂、泡泡刺、珍珠、包大寧等為主。

戈壁

戈壁形成過(guò)程以堆積作用為主。主要分布于塔里木盆地、準(zhǔn)噶爾盆地、柴達(dá)木盆地及河西走廊等內(nèi)陸盆地邊緣及山麓地帶。上述內(nèi)陸盆地周沿的高大山地(昆侖山、天山、阿爾泰山、祁連山等)經(jīng)長(zhǎng)期剝蝕和侵蝕后,產(chǎn)生大量巖屑碎石,在山麓及盆地邊緣堆積,即為戈壁形成的豐富物質(zhì)基礎(chǔ)。昆侖山北麓戈壁帶寬達(dá)200千米,酒泉附近祁連山北麓礫石層厚達(dá)700-800米。本類(lèi)型包括下列3個(gè)亞類(lèi):

坡積—洪積碎石和櫟砂戈壁。主要分布于山間盆地的邊緣和山麓地帶。戈壁分布特點(diǎn)是與石質(zhì)低山及山間盆地相錯(cuò)綜,或廣大成片,或較為零星。

戈壁的地區(qū)差異性甚顯著,例如在馬鬃山地,戈壁分布于山間盆地的邊緣,由強(qiáng)烈剝蝕的古老巖層風(fēng)化物就近坡積和洪積而成,地面坡度達(dá)3-5度,礫徑多為3-10厘米,一般具有明顯的漆皮,當(dāng)?shù)胤Q(chēng)為“黑戈壁”,土壤多為貧瘠而厚僅50-60厘米的石膏棕色荒漠土,植被覆蓋度5%左右,人煙稀少。

在祁連山地則情況不同,由洪積—坡積形成的戈壁位于海拔2200米以下的山間盆地邊緣,組成物質(zhì)為粗大的礫石和碎石,呈灰色或灰黑色,當(dāng)?shù)胤Q(chēng)為“白戈壁”。地面坡度達(dá)5-10度,降水較多,水文網(wǎng)較密,植被較好,覆蓋度可達(dá)20-30%左右,基本上已綠化。

洪積—沖積礫石戈壁。分布面積在堆積類(lèi)型中最為廣闊。地貌上相當(dāng)于山麓扇形地,地面絕大部分是礫石戈壁,主要由第四紀(jì)洪積、沖積物組成。礫石磨圓度較好,分選較明顯。戈壁分布和性質(zhì)也表現(xiàn)了地區(qū)差異。

例如在馬鬃山南麓傾斜平原,礫石戈壁作東西向的狹帶,礫石層約厚10-20米,礫徑2-10厘米,均有棱角和漆皮。祁連山北麓扇形地,其礫石戈壁作東西向的寬帶,礫石層厚100米左右,礫徑2-20厘米,磨圓度較好,呈灰色及灰黑色。

自然特征 編輯本段

1.地形

戈壁由西部的嘎順戈壁、準(zhǔn)噶爾戈壁和外阿爾泰戈壁與中部和東部的東戈壁(即蒙古戈壁)以及南部的阿拉善沙漠組成。

嘎順戈壁西以天山支脈為界,南以北山為限,海拔高達(dá)1524米。呈緩和的波狀起伏,帶有復(fù)雜的迷宮似的寬闊凹地,而凹地又為有時(shí)高出平原90多米的平頂小丘和巖石山脊所分隔。盡管鹽沼處于封閉的凹地之中,荒漠卻多石無(wú)水。土壤為灰褐色且含有石膏。

外阿爾泰戈壁,北面和東面分別為蒙古阿爾泰山和戈壁阿爾泰山的支脈,南為北山。平原隆起,峭拔而崎嶇。延伸到平原上達(dá)10千米余的遼闊山區(qū),挨著平原和低矮圓形的丘陵群。這些山是貧瘠的,并為干谷所破碎。外阿爾泰戈壁的西段也基本是平原,但上面散布著小塊的隆起地區(qū),并為干河床所切割,此外還有闊大的鹽沼。

在中部,這種破碎程度有增無(wú)減,臺(tái)地(頂部平坦側(cè)面陡峭的丘陵)和干溝一道出現(xiàn),末端為平坦的凹地,上面覆蓋著黏土層。外阿爾泰戈壁是焦干的,年降水量不足100毫米,不過(guò)地下總是有水。然而,這里實(shí)際上并沒(méi)有井和泉,植被非常稀疏,對(duì)于家畜幾乎無(wú)用。

戈壁[戈壁沙漠]

阿拉善沙漠位于北面的中國(guó)蒙古邊界、東面的黃河與賀蘭山、南面的祁連山與西面的黑河北段之間。它由一廣袤的近乎荒蕪的平原組成,地勢(shì)從西北向東南升高。阿拉善大片地區(qū)為沙子覆蓋。

東戈壁具有與西部地區(qū)類(lèi)似的特征,海拔高度在701-1524米之間,但其降水量卻稍多一些,能達(dá)到每年203毫米,不過(guò)實(shí)際上卻沒(méi)有河流。地下水相對(duì)豐富,僅部分礦化。

地下水還接近地表,為小湖和泉提供水源。然而,植被卻是稀疏的,主要由粗糙的灰褐色土壤中的蒿草構(gòu)成。在潮濕的凹地,常見(jiàn)鹽沼和草澤。在北部和東部的外圍地區(qū),有著較大的降水量,荒漠景觀逐漸變得不再那麼嚴(yán)酷,有時(shí)甚至像大草原似的。

2.氣候

氣候是極端大陸性的和干燥的:冬季嚴(yán)寒,春季干冷,夏季溫暖。年氣溫升降幅度相當(dāng)大,1月份平均低溫可達(dá)到-40℃,而7月份平均高溫則可攀升到45℃;日氣溫升降幅度也可十分巨大。年總降水量從西部的不足76毫米至東北部的203多毫米不等(夏季降水量最大)。類(lèi)似季風(fēng)的狀況存在于東部地區(qū)。北風(fēng)和西北風(fēng)盛行于戈壁。

3.水系和土壤

荒漠水系主要是地下的,地面河流幾乎沒(méi)有常流。山地水流局限于戈壁邊緣,即使如此,當(dāng)它們流入松散的土壤或多鹽的、封閉的凹地時(shí)也很快就干涸了。許多河流僅在夏季流水。另一方面,地下水卻廣泛分布,質(zhì)量足以勝任畜牧。

戈壁土壤主要是灰褐色與褐色的碳質(zhì)土(富于碳)、石膏土(含有石膏)、粗礫石土,常與多沙鹽沼及黏土結(jié)合在一起。

4.植物

戈壁

5.動(dòng)物

動(dòng)物多種多樣,有諸如野駱駝、蒙古野驢(Equus hemionus)、詹蘭羚羊和捷爾倫羚(dzeren)一類(lèi)的大哺乳動(dòng)物。普爾熱瓦爾斯基氏野馬曾分布于荒漠西部地區(qū),在野外可能已經(jīng)滅絕。齧齒類(lèi)動(dòng)物包括旱獺與囊鼠,還有爬蟲(chóng)類(lèi)。

研究探索 編輯本段

戈壁

戈壁最有文化趣味的地區(qū)是中國(guó)敦煌市附近的佛教系列洞窟寺廟群。這些寺廟建于4~10世紀(jì),在沙漠干燥的空氣中被很好地保存下來(lái),其中壁畫(huà)與文獻(xiàn)的質(zhì)量和數(shù)量一直無(wú)與倫比。對(duì)這一建筑群的科學(xué)研究,隨匈牙利裔英國(guó)考古學(xué)家和地理學(xué)家斯坦因(Aurel Stein)在1907年發(fā)現(xiàn)千佛洞開(kāi)始。

附件列表

詞條內(nèi)容僅供參考,如果您需要解決具體問(wèn)題

(尤其在法律、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域),建議您咨詢相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士。

![戈壁[戈壁沙漠]](https://27142293.s21i.faiusr.com/4/ABUIABAEGAAgrYn_qQYo9uXllgQw8Qc4hAU.png)